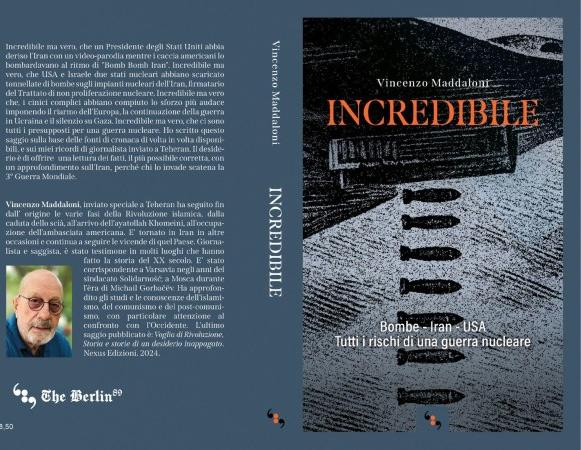

Spiare le vostre ovaie è l’ultima trovata digitale

Annulla i confini tra vita privata e lavoro retribuito. Per le donne la minaccia della "sorveglianza mestruale".

Art: Erik Carter

Sull’onda del Covid19, comincia a diffondersi anche in Europa il femtech, ovvero l'insieme di app, prodotti e tecnologie che, monitorando la salute delle donne, consentono la “sorveglianza mestruale”, attraverso la quale i datori di lavoro e le assicurazioni possono raccogliere di prima mano, informazioni riservate sulla fertilità, sul ciclo mestruale e sulla gravidanza, delle proprie dipendenti .

Il Washington Post è stato esplicito: "Stanno spiando le vostre ovaie", è il titolo di un'inchiesta sul nuovo porto franco della raccolta dei dati personali. A finire sotto accusa sono state le applicazioni della statunitense Ovia Health, responsabile di condividere i dati inseriti dalle donne utilizzatrici delle app con datori di lavoro e le assicurazioni sanitarie delle stesse. Un bottino di informazioni che, per farla breve, permetterebbe ad un ipotetico datore di lavoro di scoprire se quella tal dipendente è in grado di reggere a un maggiore stress lavorativo; se sta pensando di rimanere incinta e quindi di allontanarsi per mesi dal posto di lavoro; come una neo mamma pianifica di tornare al lavoro; prevedere se ha figli cagionevoli di salute che la lavoratrice possa prendersi un maggior numero di ferie o di malattia.

Il Coronavirus è il fattore scatenante del nuovo modo di lavorare, il quale in pochissimo tempo ha imposto delle profonde modifiche ai processi, alle strutture e ai luoghi stessi della produzione. Figure come impiegati, amministrativi, funzionari, con la crisi pandemica sono stati semplicemente catapultati direttamente in un mondo del lavoro sul quale da tempo erano in corso tentativi di ristrutturazione. La definizione di giornata lavorativa è cambiata; non è più limitata a un certo numero di ore condivise da tutti i dipendenti.

"STANNO SPIANDO LE VOSTRE OVAIE"

Questa realtà favorisce però la nascita di figure ibride, che non possono essere chiaramente qualificate né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi, col rischio di far emergere un “caporalato digitale” dove l’individuo/a si trova in proprio a gestire lavoro, tutela e formazione, pagando spesso in termini di minore protezione sociale e più elevata precarietà: nell’Unione europea, nel complesso il 54,5% degli auto-impiegati rischia di non avere l’indennità di disoccupazione; il 37,8% l’ indennità di malattia.

Pertanto, vien da pensare che ogni rivoluzione industriale ha prodotto dei cambiamenti, ma le innovazioni tecnologiche non sono di per sé stesse foriere di occupazione e di valorizzazione del fattore umano. La parità di genere non dipende dall’avvento di un nuovo paradigma produttivo, perciò non va affidato alla tecnica, ma sempre alle scelte collettive e della politica con l’obiettivo di portare parità di genere nel mondo del lavoro.

Per l’universo femminile i nuovi scenari assumono un significato del tutto particolare. Il punto di partenza delle donne non è incoraggiante. Da troppo tempo esse sono le protagoniste di una mancata valorizzazione dei talenti presenti nel mercato e nei luoghi di lavoro.

Questo vuol dire che si pretende una dedizione assoluta, e spesso e volentieri gratuita, di chi lavora nei confronti dell’azienda, una partecipazione emotiva alle sorti della stessa, una cancellazione della linea di demarcazione tra tempo del lavoro e tempo del riposo, una continua reperibilità. A cominciare da quando il lavoro digitale è entrato in casa, annullando i confini tra vita privata e lavoro retribuito, pertanto diventa arduo definire e circoscrivere cosa significhi lavorare, senza dimenticare (per le donne) la minaccia della “sorveglianza mestruale”.

L'unica certezza finora è che le superpotenze digitali (da Google a Facebook, da Amazon a Instagram e tutte le società del settore della robotica) stanno registrando tutti i nostri movimenti, le nostre parole, le nostre idee. La pandemia ha agevolato, velocizzato, autorizzato la raccolta di dati che andranno a incidere nelle nostre vite future, in termini economici, sociali e culturali. Chissà se dopo la “detenzione indefinita” avremo ancora l'attimo per fermarsi e ripensare che cosa siamo diventati e cosa mai diventeremo. Intanto per far “muovere le menti”, nella sua edizione di Pasqua 2020 l’Economist, il settimanale economico più venduto al mondo aveva titolato il suo editoriale e la copertina, “A grim calculus“. “Un calcolo truce”.

La domanda che si poneva l’articolo è sostanzialmente la seguente: “Per quanto tempo saremo in grado di considerare la vita di ogni singolo essere umano, di qualunque età e condizione fisica, al di sopra di ogni considerazione economica?”. Ci vuol poco a capire che se si inizia a discutere direttamente di vita e morte, di malattia e sofferenza, utilizzando apertamente lo strumento della valutazione costi-benefici, dei prezzi di mercato, come ha fatto l’autorevole e pertanto molto ascoltato Economist si finisce per quietare la coscienza su qualsiasi nefandezza compiuta. Incoraggiare il nuovo stile di valutazione della vita, diffonderlo, significa prepararsi a un dopo Coronavirus che definirlo orrido non sarebbe affatto esagerato.

Del resto è una conferma tra le tante che le nuove tecnologie si sono rivelate un terreno davvero fertile per la violenza di genere pure nel mondo della politica. Negli Stati Uniti sarebbe necessaria la modifica dell’art. 230 del Communications Decency Act, la legge sul decoro nelle comunicazioni, per far sì che le piattaforme social rispondano anche dei contenuti pubblicati. Le carenze mostrate (in particolar modo da Facebook e Twitter) nel contrasto alla violenza digitale hanno portato a un aumento della misoginia all’interno di queste piattaforme.

Inoltre, al fine di rafforzarne la responsabilità, le aziende dovrebbero raccogliere e pubblicare i dati sui contenuti offensivi condivisi attraverso le loro piattaforme. I dati dovrebbero includere il tasso di episodi denunciati, disaggregato per tipologia di atto perpetrato, il tasso di risposta dell’azienda, e i metodi di risposta. Inoltre, gli atti plurimi di violenza digitale perpetrati da singoli soggetti, una volta accertati, dovrebbero essere chiaramente identificati, e i relativi dati dovrebbero essere resi pubblici e accessibili alla collettività.

LA VIOLENZA DIGITALE PER LE DONNE LGBTQ+

Questi atti di violenza minacciano la sicurezza fisica e psicologica di persone che potrebbero fungere da agenti del cambiamento, e inaspriscono le disuguaglianze all’interno del sistema politico. Le ricadute della violenza digitale includono il senso di vergogna e le minacce di morte, e, nei casi più estremi, perfino la morte. Le molestie rivolte alle donne hanno una forte caratterizzazione sessuale: le minacce di violenza sessuale e le intimidazioni a livello fisico sono rivolte principalmente alle donne e ai membri della comunità LGBTQ+ che si candidano alle elezioni.

Gli atti di violenza perpetrati online anticipano spesso comportamenti abusivi posti in essere nella vita reale, quali gli atti di effrazione, gli atti di vandalismo e la violazione della privacy. Come evidenziato da Rebecca Thompson, che nel 2014 era in corsa per un seggio alla Camera dei rappresentanti del Michigan: “Mi sono sentita in pericolo durante tutta la campagna elettorale. Mi sembrava quasi di essere in uno stato di guerra psicologica, come se cercassero di intimidirmi”. Di conseguenze, le donne decidono di abbandonare la competizione elettorale o, se in carica, preferiscono non ripresentarsi alla tornata successiva evitando così di essere rielette.

Come accade nel caso del Parlamento del Regno Unito, il fatto che le donne in carica non si ricandidino alla tornata elettorale successiva rappresenta un “segno tangibile del rafforzamento del clima intimidatorio tanto online quanto nella vita reale”. I partiti politici spesso non forniscono sostegno alle donne quando vengono perpetrati degli attacchi ai danni di queste ultime. Piuttosto, prendono le distanze dalle vittime e fanno apparire l’accaduto come un ammonimento. Queste pratiche rafforzano l’approccio imperniato sulla colpevolizzazione delle vittime, adottato attualmente nelle azioni di contrasto alla violenza di genere.

Le istituzioni politiche dovrebbero riconoscere che la violenza digitale rappresenta un rischio politico, e attuare procedure che comportino un trasferimento della responsabilità dalle vittime a coloro che commettono gli atti di violenza digitale. Le reti e le istituzioni politiche dovrebbero adottare politiche di tolleranza zero nei confronti degli episodi di violenza digitale, e impegnarsi a offrire sostegno alle donne che ne sono vittime. Anche perchè i principali stakeholder, tra cui le agenzie di comunicazione politica, chi ha un ruolo attivo nel processo decisionale, e i colossi dei social network, non riescono a contrastare la violenza digitale né a trovare risposte adeguate, contribuendo così, in molti casi, alla continuazione del fenomeno.

Inoltre, dal momento che la tecnologia diventa sempre più pervasiva nelle nostre vite, come dimostra l’attuale emergenza sanitaria, l’incidenza e la gravità del fenomeno della violenza digitale potrebbero crescere. Si aggiunga anche che la violenza digitale minaccia di mettere a tacere le vittime, in particolare quelle che già si trovano ai margini della società, con implicazioni significative a livello di diversità e inclusione a livello politico. Queste conseguenze hanno un impatto devastante a livello internazionale sia per i singoli individui che per la società nel suo insieme. Possiamo citare l’effetto intimidatorio sulla libertà di parola e sulla partecipazione politica, il quale non solo innalza una barriera all’ingresso nel caso delle posizioni di potere, ma impedisce alle minoranze di ottenere il giusto riconoscimento per il proprio status e di far sentire la propria voce. Naturalmente il digitale ha una parte cospicua di responsabilità.