Settant’anni indietro nella storia del cinema, ovvero Hollywood degli anni Cinquanta raccontata da Ryan Murphy uno dei pochi registi americani che può veramente fare tutto quello che vuole. Con Hollywood (si)diverte dando linee guida sul cinismo di questo impero brutale che per diventare famose, presunte brave persone hanno dovuto vendere l’anima al diavolo. Domanda: che cosa è rimasto di quelle brave persone alla fine di un percorso tanto terribile, nell’averle snaturate consenzienti?

di Salvatore Trapani

Hollywood così come non l’avevamo mai vista, ma certo immaginata nel sunto della nuova miniserie di Ryan Murphy su Netflix edita dal primo maggio e dal titolo che è un programma - così nudo e crudo - Hollywood.

Hollywood così come non l’avevamo mai vista, ma certo immaginata nel sunto della nuova miniserie di Ryan Murphy su Netflix edita dal primo maggio e dal titolo che è un programma - così nudo e crudo - Hollywood.

Che il sofà del produttore sia stato il trampolino per tante attrici, che da merce in balia sono poi diventate ossessioni da grande schermo questo si sapeva.

Lo scandalo di Harvey Weinstein (2017), col vaso di Pandora delle molestie sessuali e la rimessa del tappo con la sua condanna a ventitré anni di reclusione (2020), ha arricchito più le pagine di cronaca che in vero quelle del gossip, sempre abusate da “certi” pettegolezzi.

Ma Hollywood ci offre un lato inedito, narrando l’ambientino dal fronte omosessuale. Come Ryan Murphy sa fare, senza veli e soprattutto in modo accuratamente spietato.

Cifra di ogni suo prodotto, ben oltre il plot, è infatti l’assenza di compromessi; perfetto contra nel caso di Hollywood, che racconta proprio come dell’espediente sia preda tutto ciò che varchi i cancelli degli Studios.

Siamo negli anni d’oro per Hollywood, gli anni Cinquanta, il passaggio dal muto al sonoro è avvenuto e una fantomatica casa cinematografica la Ace, apre e chiude le porte a uno stuolo di pretendenti star a suo piacimento, ma se compiacenti. Ace sarebbe il nome di un fittizio padrone di casa – Ace Amberg – che si offre all’acronimo generico e il più possibile ampio - come di fatto il titolo della serie - American Cinema Entertainment per non tralasciare comunanza inclusa le case sorelle in quei gloriosi inizi dell’Industria. Li metta per questo tutti insieme il lettore senza confini dalla Paramount alla Universal Pictures.

Per niente fittizi sono invece i nomi di alcuni personaggi trattati da Murphy. Come Roy Fitzgerald (Jake Picking), per esempio, che lo ameremo sempre per Rock Hudson e che ricorderemo per una delle intramontabili star del firmamento del cinema. Anche se i suoi inizia sono qui narrati tra i contorni di un più amaro squallore, come debole rassegnato a abbassarsi le mutande per avere un ruolo, abusato da un agente dai modi al dir poco delinquenziali (Jim Parsons) fragile e incapace, ma dal cuore tenero.

E anche se Ryan Murphy ha dichiarato: “Volevo dare un happy ending a alcune figure cui è stata data da Hollywood la mano terribile. E volevo pormi revisionista: se fosse stato permesso a queste persone anche sullo schermo di essere chi erano fin dagli anni Cinquanta, come sarebbe cambiata la mia vita da ragazzino gay negli anni Settanta che sentiva di non avere modelli di riferimento?”.

Dietro al quesito autobiografico e accorato da parte di Ryan Murphy oltre al permesso di revisionismo riscontriamo il carattere di uno dei pochi registi americani che alla data di oggi può veramente fare tutto quello che vuole.

In cima alla lista dei più potenti dello show business campeggia proprio il suo nome. Solo uno che ha carta bianca può concepire quadretti intorno alla grande industria cinematografica come lui ha fatto con la sua serie Hollywood. Perché solo uno che ha carta bianca con la serie Pose sta radendo al suolo da ben due stagioni (la terza è attesissima ma ferma per il coronavirus) l’omofobia razzista americana.

Ryan Murphy con Hollywood (si)diverte dando linee guida sul cinismo di questo impero brutale che rende famosi, aprendoci un orizzonte su una platea di presunte brave persone, che hanno invece dovuto vendere l’anima al diavolo. La stessa sigla della serie inscena questa fantomatica scalata di questi ragazze e ragazzi, abbandonati a se stessi, sulle cubitali lettere di HOLLYWOOD, che talvolta si aiutano gli uni con gli altri nell’arrampicata e che si consolano a vicenda fino alla vetta che si affaccia su di una placida alba.

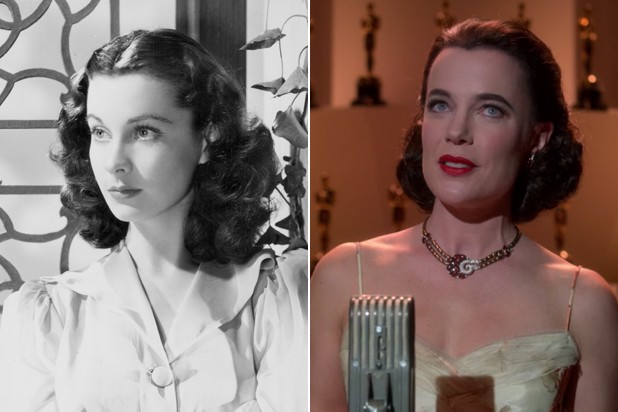

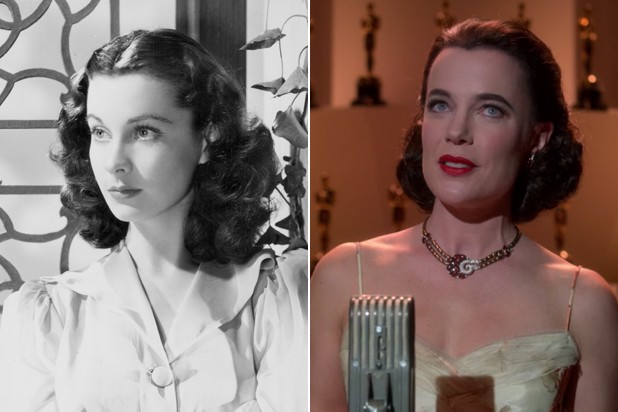

A rassicurarci che il percorso è stato duro, ma raggiunto il successo dettarono le regole, forti di un pubblico che li amava e forti nel far pagare il conto a quella “terribile mano”. Domanda: che cosa è rimasto di quelle brave persone alla fine di un percorso tanto terribile, nell’averle snaturate consenzienti? A guardare uno degli altri personaggi tratteggiati nella serie Vivien Leigh (Katie McGuinness, a destra nella foto sopra) schizofrenica logorroica, alcolizzata e preda di orge la risposta pare data.

Il democratico Ryan Murphy con Hollywood coglie pure l’occasione di gettare il sassolino dalla scarpa ricordando come quella lussuriosa lascivia tutta hollywoodiana - che nel privato non dava posto a dicotomie se non alla più banale bellezza-bruttezza nel business – nel pubblico fosse palesemente razzista.

Quanto i neri, chiamati ai più alti livelli decisionali colored, nigger, non avessero per Hollywood in quegli anni un lascia passare se non per ruoli consoni di un preteso immaginario tribale e goffa servitù. Negandone il segno ovunque fosse necessario, per paura che gli Stati del Sud piccati poi al cinema non ci andassero.

È il caso del boyfriend Gigolo di Rock Hudson Archie Coleman (Jeremy Pope) autore di struggenti sceneggiature, ammesso a comparire sui set delle sue storie, ma non nei titoli di coda perché nero. Con il risvolto più aberrante, che c’è l’Oscar per la sceneggiatura ritirabile in caso da un alter ego bianco.

Con Hollywood diverte che sia Netflix a dare lo strattone morale. E lo fa con perfida intelligenza, come certa stampa a destra che per detrarre il nemico pubblica articoli al fiele di critici di sinistra. Che Netflix guardi a Hollywood con un certo disprezzo è di fatto reciproco, visto che quest’ultima guarda a Netflix dall’alto in basso (si tratta del grande contro il piccolo schermo) ma l’operazione fatta con Hollywood ritorce contro il cannone.

Nulla c’è a persuaderci che non si tratti d’invidia: il cinema è effetto e più piccolo è lo schermo più questo si perde.

Salvatore Trapani vive a Berlino dal 1998. Ha corrisposto per le pagine di cinema e cultura del periodico romano Shalom-Mensile e del quotidiano nazionale Il Giornale. Si occupa di memoria storica e arti visive cooperando come referente alla formazione per il Memoriale agli Ebrei uccisi d’Europa a Berlino, per il Memoriale dell’ex campo di concentramento femminile di Ravensbrück per l’Isituto Storico di Reggio Emilia, ISTORECO, dove ha fondato il progetto A.R.S. – Art Resistance Shoah. È anche autore di novelle (Edizioni Croce) e per saggistica (Editrice Viella). Si chiama Denoument il suo sito tutto dedicato al Cinema.(https://www.denouement.it/).